Проблемное обучение как психолого-педагогический феномен

Первый вид ("научное" творчество)- это теоретическое исследование, то есть поиск и открытие ученикам нового правила, закона, теоремы и т.д. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение теоретических учебных проблем.

Второй вид ( практическое творчество) – поиск практического решения, то есть поиск способа применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение практических учебных задач.

Третий вид ( художественное творчество) – это художественное отображение действительности на основе творческого воображения, включающее в себя литературные сочинения, рисование, написание музыкального произведения, игру и т.д.

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности ученика, наличие поиска и решения проблемы. Они могут осуществляться при различных формах организации педагогического процесса. Однако первый вид чаще всего встречается на уроке, где наблюдается индивидуальное, групповое и фронтальное решение проблем. Второй - на лабораторных, практических занятиях. Третий вид - на уроке и на внеурочных занятиях.

Вполне понятно, что каждый вид проблемного обучения как внутренне дифференцированная деятельность имеет сложную структуру, дающую в зависимости от множества факторов различную результативность обучения.

Каждый из перечисленных видов проблемного обучения может протекать с различной степенью познавательной активности ученика. Определение этой степени имеет важное значение для управления процессом формирования познавательной самостоятельности школьников.

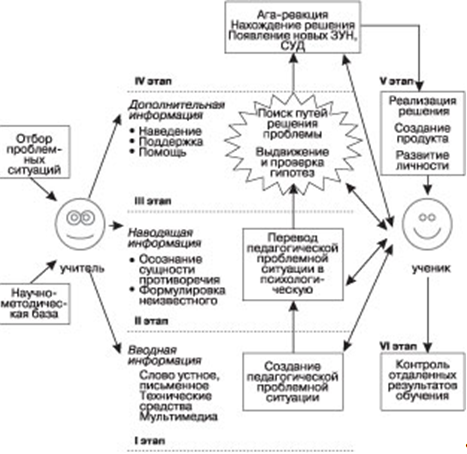

Цикл проблемного обучения можно наглядно представить в виде схемы:

I этап- постановка педагогической проблемной ситуации; учащиеся направляются на её восприятие; учитель организует возникновение у ребенка вопроса, необходимости реагировать на внешние раздражители. Педагогическая проблемная ситуация создается при помощи различных вербальных и технических средств.

II этап- педагогически организованная проблемная ситуация переводится в психологическую; состояние вопроса- начало активного ответа на него, осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе учитель оказывает дозированную помощь, задает наводящие вопросы и т.д. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение психологической проблемной ситуации- акт индивидуальный, поэтому важно, чтобы учитель использовал дифференцированный и индивидуальный подходы.

III этап- поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречия. Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. Учитель оказывает необходимую помощь ( в зоне ближайшего развития).

IV этап- " ага- реакция", возникновение идеи решения, переход к решению, разработка его, образование нового знания ( ЗУН, СУД) в сознании учащихся.

V этап- реализация найденного решения в форме материального или духовного продукта.

VI этап- отслеживание ( контроль) отдалённых результатов обучения [34,с. 63] .

Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что проблемное обучение при правильной его организации действительно способствует развитию умственных сил учащихся ( противоречия заставляют задумываться, искать выход из проблемной ситуации, ситуации затруднения); самостоятельности ( самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); развитию творческого мышления ( самостоятельное применение знаний, способов действия, поиск самостоятельного нестандартного решения). Оно вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности, способствует развитию познавательной активности, осознанности знаний, предупреждает появление формализма, бездумности. Проблемное обучение обеспечивает и более прочное усвоение знаний ( то, что добыто самостоятельно, лучше усваивается и надолго запоминается); развивает аналитическое мышление( проводится анализ условий, оценка возможных вариантов решений), логическое мышление( требует доказательств правильности выбираемого решения, аргументации); способно сделать учебную деятельность для учащихся более привлекательной, основанной на преодолении значительных, но посильных трудностей; оно ориентирует на комплексное использование знаний[ 9,с.328].

Новости образования:

Цель и задачи опытно-практической работы по формированию диалогических

умений учащихся младшего школьного возраста на уроках английского языка

В основу нашей опытно-практической части выпускной квалификационной работы легла система работы по формированию диалогических умений учащихся младшего школьного возраста на уроках английского языка и во внеурочное время, описана в теоретической части. Цель опытно-практической работы разработать и а ...

Графические ошибки. Технические моменты в первоначальном

обучении письму

При письме имеют место следующие графические ошибки: 1. Дети при письме не соблюдают интервал между буквами в словах, неравномерно расставляют слова на строке; 2. Пишут буквы слишком размашисто или слишком узко; 3. Очень часто в работах встречается разнонаправленность наклона или чрезмерный наклон ...

Теоретический обзор по теме: "Формирование коллектива учащихся"

Высшей формой внутренней организации группы является коллектив. Но не всякая внешне - и внутреннеорганизованную группу можно назвать коллективом. Это основная проблема теории коллектива не только сразу понятна, но многими не понимается правильно и поныне. Так, автор одной из первых отечественных мо ...

Главное на сайте

- Главная

- Культура педагогического труда

- Образование и личность

- Усвоение знаний в школе

- Педагогические ценности

- Инновационные технологии в обучении

- Методика работы с текстовой информацией

- Педагогические практики